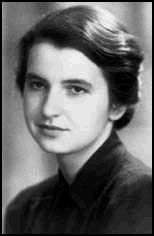

Kohlenstoff, Tabakmosaikvirus, Desoxyribonukleinsäure – die Engländerin Rosalind Franklin war mit Leib und Seele Naturwissenschaftlerin und wollte mit Hilfe der Röntgenkristallografie dem Geheimnis des Lebens auf den Grund gehen. In den 1950ern war das nicht einfach. Ihre Gegenspieler: James Watson und Francis Crick.

***

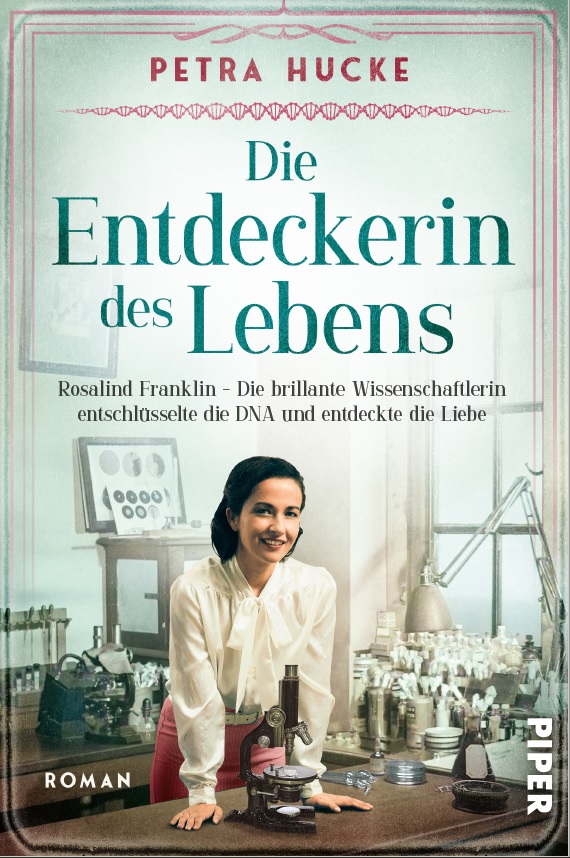

Zu Beginn ein wenig Eigenwerbung: Die Entdeckerin des Lebens ist Petras Romanbiografie über Rosalind Franklin.

***

Rosalind Elsie Franklin stammte aus einer wohlhabenden, einflussreichen jüdischen Familie.

Ihr Großonkel Herbert Samuel war erster High Commissioner of Palestine, Postmaster General und Home Secretary; ihre Tante Helen „Mamie“ Bentwich war die Ehefrau des Attorney General in Palästina und kämpfte in Notting Hill für Frauenrechte.

Vater Ellis wollte als junger Mann Chemie studieren, doch der Erste Weltkrieg kam dazwischen, und danach verlangten seine Eltern von ihm, in die Familienbank A. Keyser & Co. einzusteigen. Um seinen Interessen weiter nachzugehen, lehrte er ehrenamtlich am Working Men’s College.

Mutter Muriel war ihm mit Freuden untergeben, kümmerte sich, gemeinsam mit dem geliebten Kindermädchen Nannie, um David, Rosalind, Colin, Roland und Jenifer und engagierte sich für wohltätige Zwecke.

Sie verreisen gern und gehen in ganz Europa wandern. Die Begeisterung dafür nimmt Rosalind Franklin in ihr Erwachsenenleben mit. Immer, wenn es geht, macht sie Urlaub in den Bergen oder lange, anspruchsvolle Radtouren.

Alarmierend intelligent

Rosalind Franklins Intelligenz zeigt sich schon früh. Tante Mamie bezeichnet sie als „alarmingly clever“. Doch zum Glück sind die Franklins davon überzeugt, dass auch Mädchen etwas lernen sollen. Rosalind geht auf die St. Paul’s Girls’ School, wo sie Freundinnen fürs Leben findet und immer zu den Klassenbesten gehört. Schon hier interessiert sie sich vor allem für die Naturwissenschaften, aber auch Sport in Form von Hockey, Cricket und Tennis begeistert sie.

Was ihr neben den Freundinnen auch bleibt, ist ihr Privatschulenakzent – im klassenbewussten England der 1950er ist das ein wichtiges Distinktionsmerkmal.

Mit Jungen hat sie in dieser Zeit sehr wenig Berührung. Sie geht selten zu Tänzen, und wenn, dann weiß sie nicht, wie sie mit ihnen umgehen soll. Sie wird auch niemals in der Familie aufgeklärt und muss mit 21 eine Kommilitonin (eine Medizinstudentin) fragen.

In ihrem weiteren Leben ist sie gern und problemlos mit Männern platonisch befreundet, aber eine Liebesbeziehung scheint sie nie gehabt zu haben.

Während der Flüchtlingswelle in den Jahren 1938/39 helfen die Franklins Juden und Jüdinnen aus Deutschland und Österreich dabei, Visa zu bekommen oder Arbeit zu finden. Sie nehmen ein junges Mädchen namens Evi Eisenstädter auf, das allein nach England verschickt wurde. Sie bleibt ihnen ihr Leben lang verbunden.

Studentin zu Kriegszeiten

Rosalind Franklin wird in Cambridge bzw. im Newnham College aufgenommen, einem von zwei Colleges, in denen Frauen studieren dürfen. Sie lernt Chemie, Physik und Mathematik und kommt zum ersten Mal mit der Röntgenkristallografie in Kontakt, die sie ihr Leben lang begleiten wird. Dabei werden Röntgenstrahlen auf einen Kristall (z. B. ein Protein) gelenkt, sodass die Strahlen sich an den Atomen darin brechen und Strahlen zurückwerfen, die sich auf Fotoplatten bzw. Fotopapier aufzeichnen lassen. Diese muss man dann mathematisch analysieren, um herauszufinden, wie die Atome im Kristall angeordnet sind.

Während der Luftangriffe engagiert Franklin sich als Brandwache und Luftschutzwärtin. Sie war nicht pazifistisch, politisch eher links und heftigen Diskussionen über Politik (mit ihrem Vater) oder Wissenschaft (z. B. mit ihrem Freund Vittorio Luzzati) nicht abgeneigt.

In Cambridge lernt sie die französische Physikerin Adrienne Weill kennen, eine Schülerin von Marie Curie, die als alleinerziehende Mutter nach England flüchten musste. Die beiden werden gute Freundinnen. Die frankophile Franklin zieht in Weills kleines Hostel und überlegt langsam, was sie nach dem Studium machen soll.

Ihr erster Job

Sie findet eine Stelle als Assistant Research Officer bei der neuen British Coal Utilisation Research Association (BCURA) und beschäftigt sich dort mit Kohle und Holzkohle, die während des Kriegs in Gasmasken eingesetzt wird, sodass ihre Arbeit auch kriegswichtig ist. In dieser Zeit entwickelt sie wichtige Theorien, mit denen sie später in diesem Bereich durchaus gefragt ist.

Bald ist der Krieg vorbei, und Franklin macht ihren PhD-Abschluss. 1945 werden außerdem die ersten zwei Frauen in die Royal Society aufgenommen (Kathleen Lonsdale und Marjorie Stephenson). Und 1945 ist auch das Jahr, in dem Lise Meitner nicht den verdienten Nobelpreis erhält.

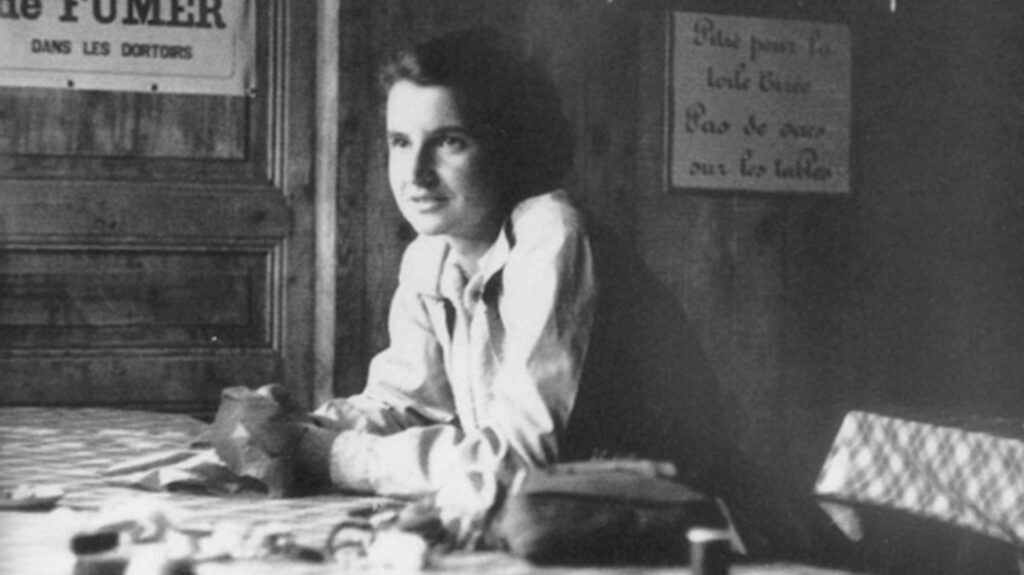

Auf nach Paris

Im Februar 1947 zieht Franklin nach Paris. Über Kontakte von Adrienne Weill landet sie im Laboratoire Central des Services Chimiques de l’État, wo sie auf Jacques Mering trifft. In ihn verliebt sie sich wohl heftig, aber aus den beiden wird nie ein Paar. Sie arbeiten jedoch gut zusammen, und auch mit ihm kann sie leidenschaftlich diskutieren. Um Radioaktivität – die sich bei der Arbeit mit Röntgenstrahlen ja nicht vermeiden lässt – macht sich niemand viele Gedanken. Wenn das Dosimeter Alarm schlägt, macht man zwei Tage Pause.

Franklin genießt das französische Leben, Kunst und Kultur, spaziert am linken Seineufer entlang und kocht für ihre vielen Besucher:innen aus England mediterrane Gerichte. Freund:innen und Familie merken sofort, wie gelöst und glücklich sie in Paris scheint. In ihrer Freizeit näht sie außerdem gern und kleidet sich bald im neu entstehenden New Look von Christian Dior.

Dennoch entscheidet sie sich nach einigen Jahren, dass sie zurück nach England will, sowohl wegen der Familie als auch, weil sie befürchtet, sonst den Anschluss an die wissenschaftliche Gemeinschaft dort zu verlieren.

Zurück nach London

Aber London – die Menschen und das Wetter, die Rationierungen und das schlechte Gesundheitssystem – scheint ihr trüb und elend. Immerhin findet sie eine schöne Wohnung, und die neue Arbeitsstelle am King’s College klingt auch interessant. Ihrem neuen Chef Prof. John T. Randall schickt sie bereits aus Paris Spezifikationen für die Maschinen, die sie für ihre Röntgenkristallografie benötigt. Randall fördert Frauen und arbeitet gern interdisziplinär, indem er gute Leute aus Physik, Biologie und Chemie um sich schart.

DNA und Gene

Man sagt, die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Zeit der Physik – allgemeine Relativitätstheorie, Quantenmechanik, Atomspaltung –, die zweite gehörte der Biologie.

Im King’s College wird um diese Zeit an DNA (Deoxyribonukleinsäure) und anderen Materialien geforscht, um herauszufinden, wo sich unsere Gene befinden und wie sie aufgebaut sind. Das ist zwar nicht Franklins Fachgebiet, doch sie arbeitet sich gern ein. Das DNA-Material stammt aus der Schweiz. Gewonnen wird es aus Kalbs- oder Schweinethymus oder Dorschrogen, und ähnelt von der Konsistenz her Nasenschleim.

Der Kollege Maurice Wilkins

Mit ihren neuen Kollegen hat Franklin Schwierigkeiten. Randall manipuliert wohl gern und weist keine klaren Kompetenzen zu. So gibt es einen Doktorand namens Raymond Gosling, der als Franklins Assistent fungieren soll, und Maurice Wilkins, der ihr vorgesetzt ist. Mit Wilkins kommt sie nicht zurecht, weil er vom Wesen her ganz anders ist als sie, so zieht er sich z. B. zurück statt etwas auszudiskutieren, und kann den Leuten nicht in die Augen sehen.

Das King’s College ist national und international gut vernetzt. Auf Konferenzen in Stockholm oder Neapel trifft man Linus Pauling vom Caltech in Kalifornien, Max Perutz sowie James Watson und Francis Crick vom Cavendish Laboratory in Cambridge, J. D. Bernal vom Birkbeck College. Der Austausch ist freundschaftlich und fair, doch je weiter die DNA-Forschung voranschreitet, desto stärker bildet sich ein Wettbewerbsgedanke heraus: Wer wird das Geheimnis des Lebens zuerst lüften?

Die A-Form und die B-Form

Nach einer furchtbar niveaulosen Weihnachtsfeier überlegt Franklin endgültig, ob sie sich eine neue Stelle suchen soll. Sie bewirbt sich beim Birkbeck, bekommt von Bernal aber keine klare Antwort.

Weil die Atmosphäre zwischen Wilkins und Franklin immer eisiger wird, entscheidet Randall nun doch einmal ganz klar, dass sie getrennt weiterarbeiten sollen: Wilkins an der A-Form, Franklin an der B-Form. Franklin ist ganz glücklich darüber, weil sie das bessere Material und die besseren Geräte bekommt und nun allein bzw. gemeinsam mit Gosling arbeiten kann. Wilkins fühlt sich isoliert und baut seinen Kontakt zu James Watson aus.

Watson hat mit 23 schon seinen Doktortitel gemacht. Er stammt aus den USA und orientiert sich gerade Richtung Biophysik, weil auch er gehört hat, dass man in diesem Bereich in Zukunft Ruhm einfahren könnte. Gemeinsam mit Francis Crick, ebenfalls ein begabter Wissenschaftler, arbeitet er am Cavendish. Die beiden verstehen sich gut, reden und lachen viel und denken schnell. Viel Interesse an experimenteller Arbeit haben sie (ganz anders als Franklin) nicht. Sie theoretisieren lieber und bauen Modelle.

Da das Cavendish und das King’s College denselben Geldgeber haben, wird dort eigentlich an etwas anderem geforscht, nämlich der RNA des Tabakmosaikvirus. Doch Interesse an der DNA haben Watson und Crick auch, und nachdem Watson auf einer Konferenz im November 1951 einem Vortrag von Franklin lauscht, kehrt er nach Cambridge zurück und baut mit Crick ein Modell der DNA, so, wie er es sich vorstellt.

Doch Franklin sieht bei einem Besuch sofort, dass sie große Fehler gemacht haben. So kann die DNA einfach nicht aussehen, weil grundlegende chemische Eigenschaften missachtet wurden. Sie muss erleichtert gewesen sein. Gleichzeitig ist es ein Ansporn, selbst weiterzuforschen.

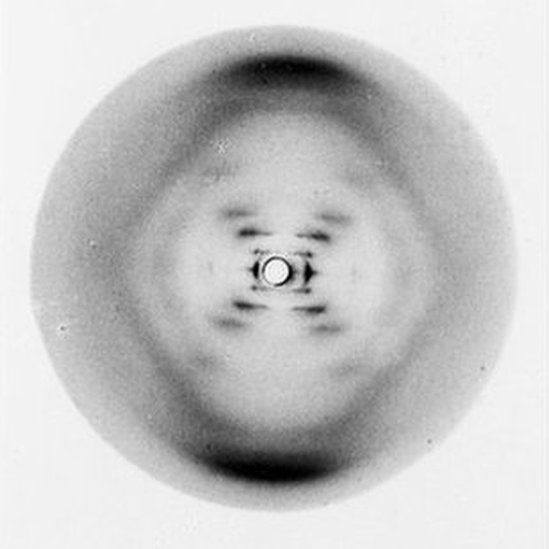

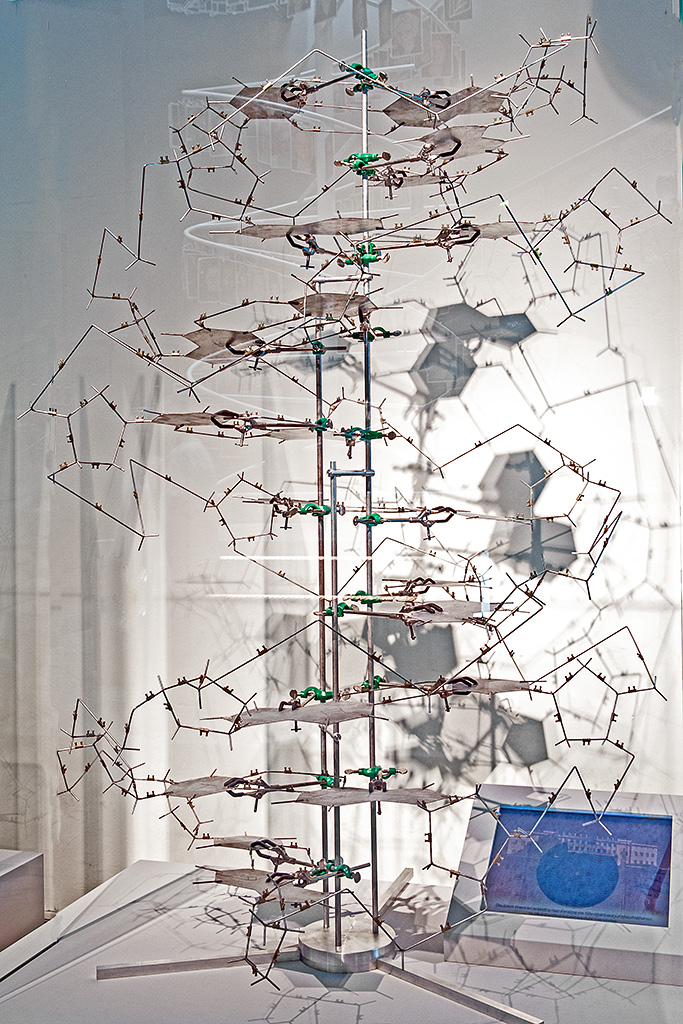

Das „Foto 51“

Im darauffolgenden Sommer gelingt ihr ein besonders klares Foto der Atomstruktur der DNA-Kristalle. Foto Nummer 51. Doch sie veröffentlicht nichts davon in den einschlägigen wissenschaftlichen Zeitschriften, so wie das King’s College in dieser Zeit ohnehin kaum etwas publiziert, obwohl auch ihre Zwischenergebnisse interessant gewesen wären. Franklin ist sich mittlerweile sicher, dass ihre Form der DNA eine Helixform haben muss. Aber was ist mit Wilkins‘? Solange sie da nicht die passenden Daten zu hat, will sie nichts sagen.

Ihr mathematisches, theoretisch geschultes, gewissenhaftes Gehirn setzt ihr Leben lang auf Daten und Fakten. Mit ein wenig mehr Vertrauen in ihre Intuition hätte sie vielleicht früher auf die Lösung kommen können.

Nun bekommt sie aber endlich von Bernal die ersehnte Stelle am Birkbeck College angeboten. Bevor sie das King’s (und ihren Doktoranden) verlässt, kommt jedoch noch das Medical Research Committee vorbei. Das MRC ist der Geldgeber des King’s und möchte sich über den aktuellen Forschungsstand informieren. Dafür schreiben alle Beteiligten einen Bericht.

Paulings Schnellschuss

Zur gleichen Zeit erfährt die Wissenschaftsgemeinschaft, dass Linus Pauling am Caltech behauptet, die DNA geknackt und das Geheimnis der Gene entschlüsselt zu haben. Doch als Watson und Crick seinen Artikel dazu lesen, sehen sie sofort, dass dieser so renommierte Wissenschaftler dieselben Fehler begangen hat, wie sie mit ihrem eigenen Modell. Später sagt er, er habe unbedingt den Ruhm einheimsen wollen und nicht ordentlich genug gearbeitet.

Die Suche geht also weiter.

Allerdings nicht mehr lang.

Die Offenbarung

Denn eines Tages zeigt Wilkins ohne böse Gedanken, dass er etwas Unrechtes tun könnte, Watson das Foto 51. Für Watson ist es eine Offenbarung: Es zeigt doch genau, dass die DNA eine Helix sein muss! Kurze Zeit später bekommt er auch noch Franklins Bericht in die Hände, den sie für das MRC geschrieben hat. Für ihn ist nun alles klar.

Im Cavendish überzeugt er Crick. Die beiden bauen noch einmal ein Modell. Und dieses Mal stimmt es. Am 7. März 1953 haben James Watson und Francis Crick die Struktur der DNA entschlüsselt.

Franklins Reaktion darauf ist nicht bekannt. Es ist nicht einmal sicher, wann und ob sie verstanden hat, dass die zwei Männer nur dank ihrer Fotografie und ihrer Daten erfolgreich waren.

In der Nature veröffentlichen die beiden schnell ihre Erkenntnisse, flankiert von Artikeln von Wilkins und Franklin. In Franklins Beitrag steht so etwas wie: … und so sieht man, dass meine Ergebnisse mit denen von Watson und Crick übereinstimmen.

Natürlich tun sie das, denn sie basieren ja auf ihrer Forschung.

Endlich am Birkbeck

Im März 1953 wechselt Franklin endlich ans Birkbeck College. Von dort aus soll sie Gosling nicht mehr weiter bei seiner Dissertation begleiten, aber inoffiziell bleiben die beiden weiter in Kontakt und sprechen auch weiter über DNA. Für Franklin bleibt das Modell von Watson und Crick weiterhin nur eine Hypothese, nicht die endgültige Lösung. Es gab noch viele Details zu erforschen. Auch andere Mitglieder der Wissenschaftsgemeinschaft halten sich mit ihrer Begeisterung zurück.

Das Birkbeck ist im Vergleich zum King’s College schlecht ausgestattet – es tropft von der Decke, und Franklin muss ihre Experimente unter einem Regenschirm durchführen. Vom Labor ins Büro sind es fünf Etagen. Doch Bernal ist ein viel besserer Chef als Randall.

Schwerpunkt am Birkbeck ist in diesen Jahren die Virenforschung. Dafür eignet sich das Tabakmosaikvirus (TMV), ein simples, stabiles und hochinfektiöses Virus, das gewissermaßen das Fachgebiet losgetreten hat. Auch Watson hatte daran ja schon geforscht.

Tatsächlich tauschen Franklin, Watson und Crick sich oft aus, und insbesondere zwischen Franklin und Crick entsteht fast eine Freundschaft. Sie nennen sich in ihren Briefen nun sogar beim Vornamen.

Franklin freut sich, als sie in die USA reisen darf, um an einer Konferenz teilzunehmen. Aus England darf man in dieser Zeit nur wenige Devisen mitnehmen, doch weil Franklin unbedingt mehr vom Kontinent sehen möchte, organisiert sie sich bezahlte Vorträge. Die neuen Eindrücke hält sie in ausführlichen Briefen an Freund:innen und Verwandte fest, eine Art Reisetagebuch, in dem sie sehr glücklich scheint.

A Meeting of Minds

Am Birkbeck trifft Franklin auf den 26-jährigen Aaron Klug. Die beiden verstehen sich so gut, dass er sich in ihr Team versetzen lässt, und ihre gemeinsame Arbeit führt zu beachtlichen Ergebnissen. Auch privat – er ist verheiratet und hat ein Kind – unternehmen sie viel zusammen. Rein platonisch.

Etwas anders sieht das mit Don Caspar aus, auch erst 27 Jahre alt, US-Amerikaner, zu dem Franklin Zuneigung verspürt – wohl zum ersten Mal seit Mering. Doch aus einer Beziehung soll leider nichts werden.

Denn bei einer zweiten USA-Reise 1956 bekommt sie Schmerzen im Unterbauch. Zurück in England entdeckt ein Arzt zwei Tumore in ihren Eierstöcken, die umgehend, gemeinsam mit dem Uterus, entfernt werden.

Ob Franklins Krebs auf den sorglosen Umgang mit Röntgenstrahlung zurückzuführen ist, lässt sich natürlich nicht sagen. Ihre Kolleg:innen taten nichts anderes, und haben nicht alle Krebs bekommen. In ihrer Familie sind wohl zudem viele an Krebs erkrankt.

Krankheit

Franklin erholt sich bei ihren Eltern und kehrt bald halbtags ins Labor zurück. Sie verwendet viel ihrer Energie darauf, die Finanzierung ihres jungen Teams sicherzustellen und ist damit auch recht erfolgreich. Um eine angemessene Bezahlung für sich selbst musste sie immer wieder kämpfen.

Sie ist zuversichtlich, verlängert ihren Mietvertrag und kauft sich ihr erstes Auto. Außerdem kümmert sie sich um ein zweites Virus, das Poliovirus, für das es in den 50er-Jahren noch keinen Impfstoff gab. Viele junge und alte Menschen starben daran.

Aber im Februar 1957 kommt es zu einem Rückschlag und erneut im November desselben Jahres. In ihren letzten Wochen sitzt immer jemand aus ihrer Familie an ihrem Bett, bis sie am 16. April 1958 verstirbt.

Auf ihrem Grabstein steht: „Wissenschaftlerin. Ihre Arbeit an Viren war von dauerhaftem Wert für die Menschheit“.

Nobelpreis – aber nicht für sie

Watson, Crick und Wilkins bekamen 1962, also vier Jahre nach Franklins Tod, den Nobelpreis für ihre Entdeckung. Wilkins war der einzige, der sie in seiner Dankesrede erwähnte. (Ganz anders als Aaron Klug, der sie, als er 1982 den Preis erhielt, in den Himmel lobte und sagte, ohne sie wäre er nie so weit gekommen: geadelt, Mitglied der Royal Society und eben auch Nobelpreisträger.

Hätte das Komitee sie ausgezeichnet, wenn sie noch gelebt hätte? Da immer nur drei Personen gleichzeitig den Preis bekommen können, scheint die Wahrscheinlichkeit leider nicht sehr hoch.

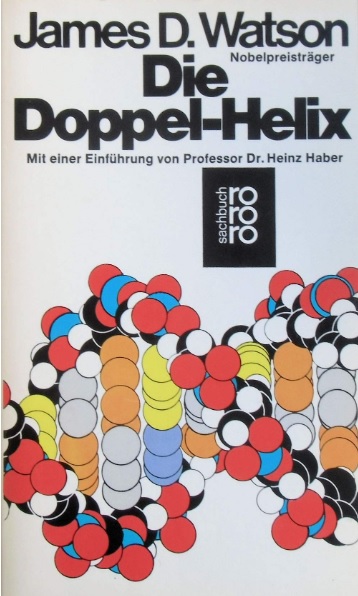

Watsons Memoiren

Zwei Jahre später erschienen Watsons Memoiren unter dem Titel „The Double Helix“. Passend zu seinem Charakter ist es ein spöttisches, arrogantes, durchaus unterhaltsam zu lesendes Buch, in dem eigentlich niemand gut wegkommt. Sein Verleger verlangte von ihm, allen erwähnten Personen das Manuskript vorher zu lesen zu geben, und nicht einmal Crick, sein engster Kollege, war mit seiner Darstellung einverstanden.

Watson wechselte den Verlag und bekam die Auflage, ein Nachwort zu schreiben, um seine bissigen Kommentare abzuschwächen.

Was genau er über Rosalind Franklin schrieb? Nun, er erinnert sich an ihre erste Begegnung auf der Konferenz, nach der er nach Hause ging und mit Crick das erste Modell baute. Wenn „Rosy“, wie er sie despektierlich nannte, etwas anderes getragen und etwas mit ihren Haaren gemacht hätte, wäre sie gar nicht so hässlich gewesen. Aber so sei das nun einmal mit diesen Blaustrümpfen.

Eine zweite Anekdote, nach dem von Fehlern strotzenden Artikel von Linus Pauling: Er habe am King’s mit ihr darüber gesprochen, dass er trotzdem der Überzeugung sei, die DNA sei eine Helix. „Rosy“ habe sich darüber so aufgeregt, dass sie auf ihn zugestürmt sei und er Angst gehabt habe, sie würde ihn in ihrer heißen Wut schlagen. Er sei weggerannt, und Wilkins habe ihm später erzählt, ihm sei das auch einmal passiert.

Brenda Maddox vermutet in ihrer Biografie, dass Watson im Grunde wusste, dass es falsch war, Franklins Daten zu stehlen und den ganzen Ruhm einzuheimsen. Dadurch, dass er sie so schlecht darstellte, legitimierte er dieses Verhalten gewissermaßen: Franklin sei so grässlich, dass man sie gewissermaßen bestehlen musste.

Dass er im erwähnten Nachwort schreibt, er habe sie damals wohl unterschätzt, machte da auch keinen Unterschied mehr. Franklins Ruf haben seine Schilderungen deutlich geschadet.

Andere Erinnerungen

Jenifer Franklin schrieb daraufhin eine eigene Biografie über ihre Schwester, um das Bild zu korrigieren. Rosalinds Freundin Anne Sayre ebenso. (Beide sind unten in den Quellenangaben zu finden und definitiv die bessere Lektüre.)

Wilkins schrieb seine Memoiren The Third Man of the Double Helix erst 2003 und schildert darin recht versöhnlich, warum er und Franklin menschlich nicht miteinander zurechtgekommen sind und was sie hätten besser machen können. Bekannte von ihm berichten ebenfalls, dass es ihm damals, nach einer schwierigen Scheidung, nicht gut ging und er später zu einem viel glücklicheren, ausgeglichenerem Mann geworden sei. Den hat Rosalind Franklin leider nie kennengelernt.

Aber zum Glück hat sich das Bild der sozial vielleicht schwierigen, aber fachlich brillanten Wissenschaftlerin inzwischen geändert. Das King’s College hat ein Gebäude nach ihr benannt, und ihre ehemalige Schule ehrt sie genauso wie das Newnham College.

***

Quellen:

Jenifer Glynn: My Sister Rosalind Franklin. Oxford University Press 2012.

Brenda Maddox: Rosalind Franklin. The Dark Lady of DNA. Harper Collins Publishers 2002.

Anne Sayre: Rosalind Franklin and DNA. Norton 1975

James D. Watson: The Double Helix. Norton 1968.

Maurice Wilkins: The Third Man of the Double Helix. Oxford University Press 2003.

Gareth Williams: Unravelling the Double Helix. The Lost Heroes of DNA. Weidenfeld & Nicolson 2019.

***

Artwork und Musik: Uwe Sittig

Frauenleben-Hosts: Susanne Popp und Petra Hucke

Instagram: https://www.instagram.com/frauenleben.podcast/

Podcast: Play in new window | Download