Die erste studierte Ärztin der USA, Elizabeth Blackwell, empfindet eine Abneigung gegen die Schwächen des menschlichen Körpers und entscheidet sich trotzdem für ein Medizinstudium. Ihre Zulassung zum College verdankt sie einem Missverständnis und einem schlechten Scherz. Mit ihrem Lebensweg ebnet sie in den Vereinigten Staaten den Weg für Frauen in der Medizin.

***

Von England nach Amerika: Kindheit und Auswanderung

Elizabeth Blackwell wird 1821 in Bristol, England, geboren. Als drittes von neun Kindern wächst sie in einer Familie auf, die sowohl kapitalistisch als auch idealistisch geprägt ist. Ihr Vater Samuel Blackwell ist ein Zuckerfabrikant, dessen Geschäft am Atlantikhandel hängt und indirekt mit der Sklaverei verbunden ist. Diese moralische Dissonanz prägt die Familie: Während sie vom Handel profitieren, sind die Blackwells gleichzeitig überzeugte Gegner der Sklaverei.

Die religiösen Ansichten der Familie – sie sind Kongregationalisten und gehören damit nicht der anglikanischen Kirche Großbritanniens an – führen zu einer gewissen Isolation. Die Kinder erhalten Privatunterricht und haben kaum Freunde außerhalb der Familie. Dennoch ist die Erziehung fortschrittlich. Die Eltern glauben an Bildung für alle ihre Kinder, unabhängig vom Geschlecht, und sind entschiedene Abolitionisten. Diese Werte zeigen sich im Alltag. Die Kinder weigern sich beispielsweise, Zucker in ihren Tee zu geben, nachdem sie von der Verbindung zur Sklaverei erfahren haben.

1832, Elizabeth ist elf Jahre alt, wandert die Familie in die USA aus. Nach mehreren Umzügen lässt sich die Familie schließlich 1838 in Cincinnati, Ohio, nieder. Dort will Samuel Blackwell mit Zuckerrüben experimentieren. Doch im selben Jahr stirbt er an Malaria und hinterlässt seine Familie mit 1500 Dollar Schulden.

Der Weg zur Medizin: Von der Lehrerin zur Visionärin

Nach dem Tod ihres Vaters müssen Elizabeth und ihre Schwestern selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen. Elizabeth gründet eine Schule für Mädchen und junge Damen, die sechs Jahre Bestand hat. Obwohl das Unterrichten nicht ihre Leidenschaft ist, nimmt sie mit 23 Jahren eine Stelle als Schulleiterin in Kentucky an. Nach einem Jahr kehrt sie zurück, zutiefst abgestoßen von der Sklaverei, die sie dort beobachtet hat.

Die Wendung zu einem Medizinstudium kommt durch eine todkranke Freundin. Sie sagt: „Wenn ich von einer Ärztin behandelt worden wäre, wäre mir das schlimmste Leiden erspart geblieben.“ Elizabeth verspürt zunächst Abneigung gegen die Beschäftigung mit Krankheiten. Sie neigt eher zum Metaphysischen. Trotzdem reift in ihr der Entschluss, Medizin zu studieren.

Dabei wird sie stark von der Autorin Margaret Fuller beeinflusst. Deren Schriften betonen, dass Frauen dieselbe Unabhängigkeit wie Männern zugestanden werden müsse. Sie sagt aber auch, dass Frauen selbst für ihre Rechte eintreten müssten. Elizabeth Blackwell kommt also nicht aus einem Helfersyndrom zur Medizin, sondern aus einer philosophischen und moralischen Überzeugung heraus. Sie träumt davon, Barrieren zu durchbrechen und berühmt zu werden.

Ihr Weg ist steinig. Sie kontaktiert mehrere ihr bekannte Ärzte, die ihr abraten. 29 Bewerbungen für ein Medizinstudium werden abgelehnt. Um sich vorzubereiten, nimmt sie wiederum Stellen als Lehrerin an. Unter der Anleitung eines ehemaligen Arztes in Ashville, North Carolina, beginnt sie ein Selbststudium.

Durchbruch am Geneva College

Die Wende kommt, als Elizabeth sich am Geneva College in New York bewirbt. Dort wird sie angenommen – allerdings nur, weil die Studenten ihre Bewerbung für einen Scherz halten und darum zustimmen. Mit 26 Jahren beginnt sie ihr Studium.

Das Medizinstudium damals unterscheidet sich stark vom heutigen. Es besteht aus zweimal dem gleichen 16-wöchigen Kurs und ist rein theoretisch, für die Praxis muss man selbst sorgen. Studenten können ein Diplom erlangen, ohne je einen Patienten berührt zu haben.

Um Praxiserfahrungen zu sammeln, geht Elizabeth ans Blockley Almshouse in Philadelphia, ein städtisches Krankenhaus mit über hundertjähriger Geschichte. Ihre Erfahrungen dort sind erschütternd und prägend – sie sieht dort Fälle von fortgeschrittener Syphilis, Selbstverletzungen und zahlreiche Todesfälle. Die Anstaltsärzte betrachten sie mit einer Mischung aus Verachtung und Unsicherheit, nur der Oberarzt unterstützt sie.

Dort erkennt sie auch die Bedeutung von Hygiene und Händewaschen – zu einer Zeit, als Semmelweis’ Theorien zwar veröffentlicht, aber von seinen Kollegen verspottet wurden. Sie schreibt an ihre Schwester Marian: „Ich selbst habe keine Angst vor Krankheit, doch ist es absolut gewiss, dass keines ihrer Mittelchen meine unverseuchte Kehle hinuntergehen würde, falls ich krank werden sollte. Ich würde auf frische Luft vertrauen, auf kaltes Wasser und Natur und leben oder sterben, wie es dem Allmächtigen gefiele.“

Als erste Frau und das als Beste ihres Jahrgangs schließt Elizabeth ihr Studium am Geneva College ab. Die Abschlusszeremonie wird für sie zu einem Höhepunkt ihres Lebens.

Berufliche Herausforderungen und Pionierarbeit

Nach ihrem Abschluss geht Elizabeth nach Paris, um am La Maternité, einem ehemaligen Kloster, zu arbeiten. Dort werden Frauen zu Hebammen ausgebildet und arme Frauen bekommen ihre Kinder. Sie zieht sich eine Augeninfektion zu, als sie ein Baby behandelt, das sich bei seiner an Gonorrhö erkrankten Mutter angesteckt hat. Elizabeth wird sehr krank, verliert ein Auge und musste fortan ein Glasauge tragen. Dieser Verlust bedeutet, dass sie ihren Berufswunsch Chirurgin aufgeben muss.

Nach einem Aufenthalt in London, wo sie Florence Nightingale kennenlernt, kehrt sie 1851 nach New York zurück. Sie will sich als Ärztin niederlassen, doch sie stößt auf neue Hindernisse. Der Begriff „female physician“ (Ärztin) wird damals mit Abtreibungsärzten gleichgesetzt, insbesondere mit der berüchtigten „Madame Restell“, die durch Abtreibungen reich geworden ist.

Eine Privatpraxis zu gründen erweist sich als fast unmöglich – gute Räume kann sie sich nicht leisten, und kaum jemand will sich von ihr behandeln lassen. Sie hält sich zunächst mit Vorträgen über Gesundheitsthemen und Publikationen über Wasser.

Allmählich gewinnt sie mehr zahlende Privatpatientinnen, die ihr große Dankbarkeit entgegenbringen, weil sie mit ihr über Dinge reden können, die sie keinem männlichen Arzt anvertrauen würden. Männliche Kollegen haben nach wie vor große Probleme, sie als gleichberechtigt anzusehen.

Gründung medizinischer Einrichtungen für Frauen

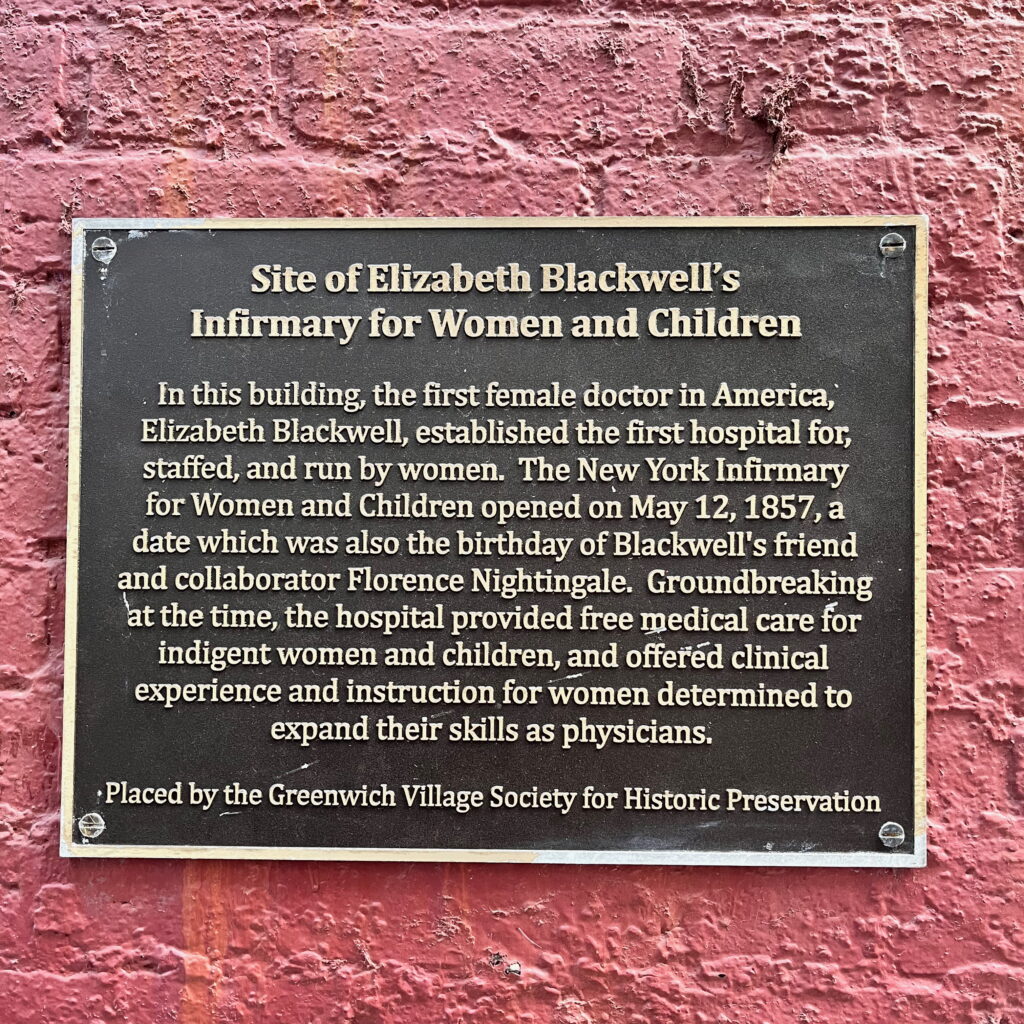

Ein wichtiger Schritt in Blackwells Karriere ist die Eröffnung einer Arzneimittelausgabe (Dispensary), die von der Stadt New York finanziert wird. Der offizielle Name lautet „New York Dispensary for Indigent Women and Children“. Elizabeth wird auch als eine Art Sozialarbeiterin tätig, die den Frauen Haushaltshygiene, Lüften, Ernährung und Kinderbetreuung beibringt.

1857 eröffnen Elizabeth und ihre Schwester Emily, die, ermutigt durch Elizabeths permanenten Zuspruch, ebenfalls Medizin studiert hat, gemeinsam die „New York Infirmary for Indigent Women and Children“ an der Ecke Bleecker Street und Crosby Street in Greenwich Village. Das Personal besteht komplett aus Frauen, und sie nehmen auch angehende Medizinerinnen auf, um ihnen praktisches Training zu ermöglichen.

Später entscheiden sich die Schwestern dazu, ein eigenes medizinisches College zu eröffnen, obwohl sie ursprünglich gegen die Trennung der Geschlechter in der medizinischen Ausbildung waren. Ihr College bietet ein dreijähriges Studium statt der üblichen zwei Jahre, hat höhere akademische Standards und ist teurer. Es werden auch männliche Ärzte als Lehrer eingestellt. Sie beginnen im Jahr 1869 mit 14 Studentinnen.

Verhältnis zur Frauenbewegung

Der Frauenrechtsbewegung ihrer Zeit steht Elizabeth Blackwell kritisch gegenüber. Obwohl sie selbst Barrieren für Frauen durchbricht, lehnt sie Einladungen von Frauenrechtsorganisationen immer ab. In einem Antwortschreiben an die dritte Women’s Right Convention in Syracuse, die sie zu einem Vortrag bewegen wollen, schreibt sie:

„Ich bin überzeugt, dass die Hauptquelle der falschen Stellung der Frauen in ihrer eigenen Ineffizienz liegt, der bedauerlichen Tatsache nämlich, dass sie so häufig nachlässige Mütter, schwache Ehefrauen, erbärmliche Hauswirtschafterinnen, ungebildete Krankenschwestern und frivole menschliche Wesen sind“.

Als eine Feministin ihr einen bewundernden Brief schreibt, „voll von begeisterter Anteilnahme angesichts meines kühnen Widerstands gegen die ungeheuerliche Tyrannei des Mannes“, antwortet Elizabeth höflich, aber bestimmt: Das Problem sei nicht die Tyrannei der Männer, sondern die enttäuschende Schwäche der Frauen.

„Die Frauen von heute sind kraftlos, beschränkt und frivol, sich ihrer eigenen Fähigkeiten nicht bewusst und unentwickelt in Gedanke und Empfindung. Die Ausgrenzung und Beschränkung, unter denen Frauen leiden, sind nicht das Ergebnis absichtsvoller Verletzung oder vorsätzlicher Kränkung. Sie sind vielmehr auf natürliche Weise entstanden, ganz ohne Gewalt, weil die Frau einfach nichts anderes ersehnt hat“.

Für Elizabeth Blackwell ist der Schlüssel zur Emanzipation der Frauen die Bildung. Sie glaubt, dass Frauen erst denken lernen und aus ihrer Unmündigkeit heraustreten müssen, und alles andere würde folgen.

Zwei Brüder heiraten Feministinnen

Elizabeth Blackwell blieb zeitlebens unverheiratet, adoptiert jedoch 1856 ein sechsjähriges irisches Mädchen aus einem Waisenhaus. Ihre Schwester Emily adoptiert später ebenfalls ein Mädchen und lebt mit einer Kollegin in einer Lebensgemeinschaft zusammen.

Die Brüder der Blackwell-Schwestern heiraten bedeutende Feministinnen ihrer Zeit: Henry heiratete Lucy Stone und ein anderer Bruder Antoinette Brown. Henry wirbt hartnäckig um Lucy Stone, die ursprünglich nie heiraten wollte. Bei ihrer Hochzeit verliest er eine Rede, in der er auf alle Privilegien verzichtete, die ihm als Ehemann gesetzlich zustehen – was großes Aufsehen erregte und sogar in die Zeitung kam.

Progressive Ideen waren, wie dies zeigt, in der gesamten Blackwell-Familie verankert, auch wenn sich die Geschwister in spezifischen Ansichten zur Frauenbewegung nicht immer einig waren.

Spätes Leben und Vermächtnis

1869 kehrt Elizabeth nach London zurück, während Emily in New York blieb und die von ihnen gegründeten Institutionen für weitere 40 Jahre weiterführt. In London hilft sie dabei, die National Health Society mit dem Grundsatz „Vorbeugen ist besser als Heilen” ins Leben zu rufen, die Organisation kann früher Vorläufer des National Health Service betrachtet werden.

1874 wird sie Mitbegründerin der London School of Medicine for Women, zusammen mit Sophia Jex-Blake und Elizabeth Garrett Anderson. Diese Schule hatte das Ziel, Frauen auf die Lizenzierungsprüfungen der Apothecaries’ Hall vorzubereiten und ihnen Zugang zu einer medizinischen Ausbildung zu ermöglichen.

Elizabeth veröffentlicht mehrere Bücher, darunter “Counsel to Parents on the Moral Education of Their Children” (1878), “Christian Socialism” (1882) und “The Human Element in Sex” (1884), in denen sie unter anderem den exzessiven Einsatz der Chirurgie, soziale Ungerechtigkeit und die sexuelle Doppelmoral kritisiert.

Das von den Blackwell-Schwestern gegründete Women’s Medical College in New York existiert bis 1899, nachdem Emily es 30 Jahre lang allein geführt hat. 1899 öffnen viele amerikanische Colleges ihre Türen für das Frauenstudium.

Elizabeth Blackwell stirbt im Alter von 89 Jahren und ist in einem kleinen Dorf namens Kilmun in Schottland begraben. Auf ihrem Grabkreuz steht: „Erst wenn wir gelernt haben anzuerkennen, dass es für den menschlichen Körper Gesetze gibt, die genauso heilig sind wie Gottes Gesetz für die menschliche Seele, beginnen wir die Religion der Gesundheit zu verstehen“.

Emily Blackwell stirbt nur wenige Monate nach ihrer Schwester im Alter von 83 Jahren und ist auf Martha’s Vineyard, einer Insel in Massachusetts, begraben.

Nachwirkungen und die Situation heute

Im Jahr 1910, als die Blackwell-Schwestern sterben, gibt es in den USA über 9000 Ärztinnen oder etwa 6% aller Mediziner. Heute sind es 35% aller Mediziner – und mehr als 50% der Medizinstudierenden sind Frauen.

In Deutschland dürfen Frauen seit dem Wintersemester 1908/09 offiziell und uneingeschränkt Medizin studieren, wobei einzelne Bundesstaaten wie das Großherzogtum Baden bereits ab 1900 den Zugang ermöglichen. 1910 gibt es in Deutschland 102 approbierte Ärztinnen, deren Zahl bis 1913 auf 195 ansteigt.

In der Schweiz können Frauen bereits seit 1867 offiziell Medizin studieren. Die Universität Zürich ist die erste Hochschule in der Schweiz und eine der ersten in Europa, die Frauen zum ordentlichen Studium zulässt. Die Russin Nadeschda Suslowa promoviert dort 1867 als erste Frau im deutschsprachigen Raum in Medizin.

Eine Pionierin mit bleibender Wirkung

Elizabeth Blackwell ist eine Frau voller Widersprüche: Sie kämpft für den Zugang von Frauen zur Medizin, steht aber der Frauenrechtsbewegung kritisch gegenüber. Sie widmet ihr Leben der medizinischen Praxis, obwohl sie ursprünglich Abneigung dagegen hatte, sich mit dem Körper und seinen Leiden zu befassen. Als Pionierin durchbricht sie Barrieren, besteht aber darauf, dass Frauen selbst die Verantwortung für ihre gesellschaftliche Stellung übernehmen müssen. Sie verkörpert den Gedanken, dass Bildung der Schlüssel zur Emanzipation ist – eine Überzeugung, die sie durch ihr eigenes Leben unter Beweis stellte.

Literatur für diese Episode

Janice P. Nimura: The Doctors Blackwell – How Two Pioneering Sisters Brought Medicine to Women and Women to Medicine. Januar 2021

https://www.janicenimura.com

Hörtipps

Weitere Episoden über inspirierende Frauen, die in den USA und/oder New York gewirkt haben und sich bestens zum Weiterhören eignen:

Artwork und Musik: Uwe Sittig

Frauenleben-Hosts: Susanne Popp und Petra Hucke

Instagram: https://www.instagram.com/frauenleben.podcast/

Podcast: Play in new window | Download